京都観光 おすすめ 京都の工芸 平安時代~現代

京都観光 おすすめポイント 京都の伝統工芸 平安時代

平安京遷都をきっかけに大内裏の中にある官営工場に優秀な職人が集まるようになり工芸品が次々と生み出されてゆきました。905年に編纂が開始された「延喜式」は律令の施行細則の集大成ですが、その中には現在の京都の伝統工芸に関連するものが詳細に描かれています。

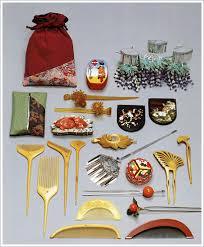

内匠寮は調度の作製や儀式の際の装飾などを司る官庁です。錦・綾・羅の織り手や画工・細工・金銀工・玉石帯・銅鉄・鋳工・造舟・屏風・漆塗り・轆轤(ろくろ)・皮革・柳箱工などの工人がいました。図書寮には、仏教経典の書写・製本・造紙手・造髪手・造墨手の技術指導者がいました。別所として紙屋院がおかれ紙漉きのために紙戸五十戸が付属していました。北野天満宮の西を流れる紙屋川の名称は紙屋院に由来します。「延喜式」では毎年2万枚の紙の納入が義務付けられていました。紙は大変貴重なもので天皇の綸旨、写経、宮廷の公文書に使われていました。

京都観光 おすすめポイント 京都の伝統工芸 鎌倉時代~江戸時代~現在

京都の伝統工芸の「匠の技」は朝廷や巨大社寺や貴族がスポンサーになり一流の審美眼で、京都の伝統工芸に更なる技芸の精進を促し、これに応える十分な職人芸が発達しました。源頼朝は鎌倉に幕府を開きましたが、鶴岡八幡宮の古神宝類の多くは京都で製作されました。足利尊氏は室町幕府を開きましたが、「花の御所」では高度な工芸品が育ってゆきました。

江戸時代の工芸文化は黒川道裕の京都地誌「雍州(ようしゅう)府志」に詳しく記載されています。雍州(ようしゅう)は中国の長安にちなんだ地名で、京都の山城国を雍州(ようしゅう)と呼んでいました。京都全体が伝統工芸村だったことが伺えます。

宗教都市であり文化都市である京都では、現在でも工芸美術品の需要があり「匠の技」が切磋琢磨しながら根ずいています。「国の伝統的工芸品産業の振興に関する法律」にもとずいて、経済産業大臣が指定する伝統的工芸品に京都府内の17品目が指定を受けています。

2018年に京都市は「京都をつなぐ無形文化遺産」の第四号として「京のきもの文化ー伝統の継承と新たなきもの文化の創出」を選定しました。

関連する投稿

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京縫・京黒紋付染・京組紐

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京小紋・京鹿の子絞り・西陣織・友禅染

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京仏具・京印章・神祇装束調度品・京石工芸品

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京象嵌・京人形・京表具・京刃物

- 京都観光 おすすめ 京都の伝統工芸 京竹工芸品・京扇子・京団扇

現在の記事: 京都観光 おすすめ 京都の工芸 平安時代~現代